| 戻る |

| 遠洋漁業奨励法 | 農商務省 | 明30(1897)公布-大正期-昭和初期 |

| 幕末以降明治初年までわが国の近海には海外諸国の漁船,捕鯨船が膃肭臍(オットセイ),猟虎(ラッコ)の捕獲をさかんにおこない巨額の利益をあげていた.一方それまでのわが国は沿岸漁業のみで技術的にもこれら外国漁船に対抗することができなかった. 憂慮した政府は明治30年(1897)3月31日に「遠洋漁業奨励法」を発布(同4月1日施行)した.この法律は遠洋漁業に従事する日本国民には所有する船舶のトン数と乗組員数に応じて奨励金を給付し,わが国の遠洋漁業発達拡張を促し併せて遠洋漁業練習生の養成,漁船の改良,乗組員の技能熟練を目指すという内容であった. 大日本水産会は明治37年(1904)頃に政府と共に印刷物や講演で英国で発達したトロール漁業を紹介し,政府は遠洋漁業奨励法によりトロール船建造に造船奨励金を,トロール漁業に漁業奨励金の交付をおこなうなど宣伝につとめた.しかしトロール漁業には比較的多額の資本を要すること,操業上熟練を要すること,及びわが国に適当な漁場が存在するのかという疑問があり容易に実現をみなかった. |

| トロール漁業 | 奥田亀造 | 明38.9(1905)試験操業 |

|

| トロール漁業 | 瀧尾常蔵 | 明40.1.5(1907)試験操業 |

|

| トロール漁業 | 北洋漁業(株) | 明40.2(1907)操業 |

|

| トロール漁業 | 工藤卯太郎 | 明40.4(1907)操業-明40.9(1907) |

|

| トロール漁業 | 汽船漁業(株) | 明41.5(1908)操業 |

|

| トロール漁業 | 田村市郎 | 明41.11(1908)操業-大正期 |

|

| 汽船トロール漁業取締規則 | 農商務省 | 明42(1909)公布-大正期-昭和初期 |

| トロール漁業の優位性が世間に広まると様々な企業家が参入した.その背景には当時のトロール漁業には漁場の制限がなく自由に操業して相当の漁獲を収めることができたことが挙げられる.このため次第に沿岸漁業者との利害対立が拡大,激化し,トロール漁業禁止論が提唱されるにいたった. |

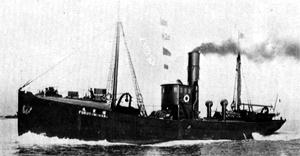

福富丸 Fukutomi Maru (1911) |

| No. | 船名 | 総トン数 | 進水年 | 船主 |

| 1 | Victoria | 199 | 1901(明34) | JamesThoma |

| 2 | 一眞丸 Isshin Maru | 228 | 1904(明37) | 原眞一 |

| 3 | 第壹長門丸 Nagato Maru No.1 | 162 | 1908(明41) | 日東漁業(株) |

| 4 | 瓊江丸 Tamae Maru | 199 | 1909(明42) | 汽船漁業(株) |

| 5 | 浦島丸 Urahsima Maru | 75 | 〃 | 松森熊吉 |

| 6 | 信徳丸 Shintoku Maru | 215 | 1910(明43) | 高津柳太郎 |

| 7 | 女島丸 Mejima Maru | 226 | 〃 | 山野邊商会 |

| 8 | 福富丸 Fukutomi Maru | 222 | 〃 | 橋本辰二郎 |

| 9 | 第二大成丸 Taisei Maru No.2 | 200 | 1911(明44) | 山口信太郎 |

| 10 | 第参日乃出丸 Hinode Maru No.3 | 212 | 〃 | 濱崎文太郎 |

| Copyright (C) Since 1998 Fumio Nagasawa All Rights Reserved. | 先頭へ | LU 202506 V.1.2.5 |