板谷商船の船歴を更新 羽黒丸 Haguro Maru (1928) 横濱船渠で建造された木材運搬用の貨物船. |

日本の船会社・照國海運の掲載を開始 鹿島丸 Kashima Maru (1968) 主機は石川島播磨重工がS.E.M.T.社(仏国)との技術提携で製作を開始したIHI-S.E.M.T.-Pielstick PC2型ディーゼル機関を採用した. |

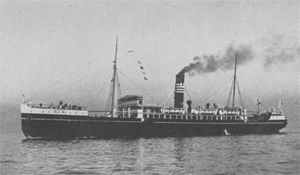

幕末・維新の輸入船を更新.郵便汽船三菱会社の概要も更新 横濱丸 Yokohama Maru (1884) 英国・グラスゴーのLondon & Glasgow Engineering and Iron Shipbuilding Co Ltd.,で竣工した3檣のスマートな外観の新造汽船.海軍省が明治27年に購入した水雷母艦豊橋も同造船所が建造し,外観も同じ3檣の汽船である. |

サイト内整理中 RUN AWAY TO SEA WITH ME! P&O-ORIENT LINESのパンフレット |

大正期 本邦建造船 藤永田造船所の建造船を更新 大正期 本邦建造船 藤永田造船所の建造船を更新日下部久太郎の伊奈波山丸 Inabasan Maru (1917) 藤永田造船所で建造された1,600重量トンの貨物船.日下部久太郎は日下部汽船の創始者.伊奈波山は久太郎の出身地岐阜県にある. |

サイト内整理中 サイト内整理中航海訓練所の練習船銀河丸 Ginga Maru (1972) 日本鋼管清水造船所で竣工した2代目の銀河丸.本船は売却後も,台風で損傷した帆船海王丸(2代)のピンチヒッターとして現役に復帰したことは記憶に新しい.写真は新造時,駿河湾で撮影された富士山を背景にした魅力的な光景. |

日本の船会社・日本サルヴェージの船歴を更新 第二静波丸 Seiha Maru No.2 (1979) 昭和54年に竣工した大洋開発の曳船サンアロー Sun Arrowを購入,改名したサルベージ船. 同社創立時の船隊は当時のわが国の新鋭サルベージ船や他船種からの改造船など興味深い船歴を有する船が多い. |

| 日本の船会社・栗林商船の概要を更新 前掲の明治海運と共に明治,大正時代からの社名を引継ぐ伝統ある船会社のひとつ. |

第五多聞丸 Tamon Maru No.5 (1882) 第五多聞丸 Tamon Maru No.5 (1882)八馬兼介が明治40年に輸入した汽船CAFFILA(2,144総トン)が本船の前身.大正4年に室蘭の栗林合名が30万5000円で購入し,福一丸と改名した.同社船舶部の所有汽船の第1船となった本船は明治15年の進水であるから当時,船齢は既に33年であった. |

日本の船会社・明治海運の船歴 戦後占領期を更新 明和丸 Meiwa Maru (1942) 日本鋼管鶴見造船所で建造された明治海運向けのCRS型平時標準船.昭和16年に起工された本船は約1年かけて竣工している.同所では他に東洋汽船の愛洋丸等を建造した. |

昭和初期 輸入船を更新 岡崎汽船の日祥丸 Nissho Maru (1917) 第1次世界大戦中に大量建造された米国標準型貨物船LAKEクラスの1隻で大正15年に輸入された.本船は神戸製鋼所播磨造船工場で船体を30フィート延長する工事を実施.本クラスはわが国にも数隻輸入されている. |

サイト内整理中 東京消防庁の8m消防艇はやぶさ Hayabusa (1964) 石川島播磨重工業建造のウォータージェット推進消防艇で排水量は3.20トン.船体は強化プラスチックを併用し推進ポンプと消防ポンプは兼用であった.昭和39年(1964)配属. |

山下新日本汽船の船舶史を掲載開始 チップ専用船きゃすりん丸 Kathryn Maru (1968) 第23次計画造船で姉妹船王子丸と共に舞鶴重工業で建造された.第4艙口蓋上に走行式のガントリー・クレーンがみえる. |

| 浦賀船渠株式会社の概要を掲載開始 浦賀船渠の創立には淺野總一郎(取締役,後に会長)も出資.当時,東京における事務所は東洋汽船の社屋の一部を借用して取締役会を行ったという. 海軍省の二等巡洋艦五十鈴 Isuzu (1923) 八八艦隊計画のいわゆる5,500トン型軽巡洋艦の1隻で長良型の2番艦として浦賀船渠が初めて建造した巡洋艦.昭和19年には損傷復旧に際して対空兵装を強化した防空巡洋艦として三菱横浜造船所で大改造が行われた.昭和20年に雷撃により大破,沈没. 上 新造時の五十鈴 下 防空巡洋艦となった五十鈴 - 1944.9.14 東京湾内 |

|

|

サイト内整理中 日本水産の鉱石/油兼用船あまぞん丸 Amazon Maru (1976) |

大正期 近海航路 鐵道省 關釜連絡航路を追加 大正期 近海航路 鐵道省 關釜連絡航路を追加徳壽丸 Tokuju Maru (1922) 鐵道省は大正期に入り増加する旅客・貨物輸送に対処するため高麗丸型2隻を建造したがさらに増加する旅客の輸送を主体として建造された景福丸型の第2船.3隻とも無事に太平洋戦争を生き抜き戦後は青函航路や訓練船として使用された. |

明治後期 近海航路 山陽鐵道 關釜航路を追加 樺太丸 Karafuto Maru (1905) 山陽鐵道が下關/釜山航路用に新造し山陽汽船が運航したわが国最初の航洋渡峡船壹岐丸が本船の前身.鐵道省時代に稚泊航路へ転配される際に船体を耐氷構造に改造した.北日本汽船へ売却後に樺太丸と改名されて稚内/本斗連絡線に就航した.太平洋戦争後に解体. |

明治後期

国内航路 鐵道庁 靑凾航路を追加 明治後期

国内航路 鐵道庁 靑凾航路を追加田村丸 Tamura Maru (1908) 日本鐵道が英国に発注したわが国最初のタービン主機の渡峡船.同航路の所要時間を2時間も短縮した最新鋭の快速船であったが函館,青森両港とも水陸連絡施設が不十分で本船への乗下船は小蒸気船を介し,このため波が高いと海中に転落する者もあったという. |

大正期 本邦建造船 大阪窯業造船部 大正期 本邦建造船 大阪窯業造船部第一大信丸型を更新 鶴丸汽船の金立山丸 Kinryuzan Maru (1918) 第二大信丸として竣工後,鶴丸海運の創業者鶴丸廣太郎が取得.昭和20年に触雷沈没.戦後,浮揚修復され低船尾楼型船型となった本船は大正時代に完工したとは思えない船影である. |

クイーンコーラル8 Queen Coral 8 (1999) マリックスラインの鹿児島/奄美各島/沖縄定期航路に就航中のフェリー(4,945総トン) 2004.12.12 那覇港 |

昭和初期 近海航路 朝鮮航路 昭和初期 近海航路 朝鮮航路川崎汽船の下関/麗水航路を追加 朝博丸 Chohaku Maru (1908) 北九州商船の所有船で川崎汽船に用船され博多/釜山航路の定期船として就航.後に東祥丸と船腹交換されて川崎汽船に移籍,昭和9年に朝鮮総督府命令航路となった下関/麗水線に就航した.太平洋戦争中,同航路に就航中の僚船は触雷により喪失したが本船は無事に残存した. |

三菱重工業若松造船所の建造船舶一覧を掲載開始 三菱重工業若松造船所の建造船舶一覧を掲載開始運輸通信省航海訓練所の磯風丸 Isokaze Maru (1945) 三菱若松造船所は太平洋戦争末期に改E型船の量産を目的に設立された4つの造船所のうちのひとつ. |

山下新日本汽船の社内報「Y.S.ライン」 昭和59年(1984)3月号の表紙 「Kライン・ニュース」(川崎汽船),「緑風」(ジャパンライン),「昭和」(昭和海運)など各社の社船について愛着のある記事に目が留まる. |

明治後期 輸入船 社外船を更新 明治後期 輸入船 社外船を更新久満加多丸 Kumakata Maru (1895) 澤山精八朗が明治37年に輸入した汽船Prosperが本船の前身.ドイツの船舶愛好家Walther Kerner氏から詳しい前歴情報を提供いただき現在整理中. |

大正期

本邦建造船 千歳造船所の概要を追加 大正期

本邦建造船 千歳造船所の概要を追加神港汽船の神港丸 Shinko Maru (1918) 千歳造船所は大正時代に大阪の尻無川沿いに乱立した造船所のひとつで本船は2,000重量トン級の貨物船.神戸新聞によると同所は新千歳町に工場を有し,このクラスを大正6年9月から翌年6月までに4隻建造予定とある. |

快遊船 山城五世 Yamashiro No.5 (1984) 15総トンのプレジャー・ボート.最大速力は27.5ノット. 旅客定員は10名. 提供 K.Nakabayashi |

日本の船会社・日鐵汽船所有船を追加 八幡丸 Yawata Maru (1952) 三菱広島(当時は西日本重工業広島)造船所が建造した朝霧山丸型5隻中の1隻.主機はタービン.セミ・マイヤー型の特長のある船首を有した. |

海運再建期 第13次計画造船建造船を追加 あるぜんちな丸 Argentina Maru (1958) 大阪商船の南米航路移住者輸送用の貨客船として建造された.写真は合併に伴い大阪商船三井船舶へ移籍後の船影. |

海運再建期 第12次計画造船建造船を追加 東京船舶の名古屋丸 Nagoya Maru (1957) 播磨造船所で建造されたインドネシア航路用の10,000重量トン級の定期貨物船でパーム・オイル・タンク,ラテックス・タンクを装備した.同型船にはバンドン丸(13次)があった. |

海運再建期 第10次計画造船建造船を追加 海運再建期 第10次計画造船建造船を追加建和丸 Kenwa Maru (1955) 日東商船が浦賀船渠で建造した10,000重量トン級の貨物船.写真はジャパンラインに移籍後,ジャパン近海に用船中の姿. 小松島港外 |

戦後占領期 第6次計画造船建造船を追加 戦後占領期 第6次計画造船建造船を追加出光興産の日章丸 Nissho Maru (1951) 播磨造船所で建造された 18,000重量トン級の油槽船.同所製作のSulzerディーゼル機関10SD72型の1号機を搭載した.18,000~20,000重量トン級の油槽船は当時の標準型であった.本船は後に北洋水産に売却され,ミール工船に改造後,廉進丸,鵬洋丸と改名されている. |

戦後占領期 第5次計画造船建造船を追加 戦後占領期 第5次計画造船建造船を追加明光丸 Meiko Maru (1950) 明治海運が第5次計画造船で建造した8,400重量トン級の貨物船.同型船には松隆丸(松岡汽船)があり後に主機をタービンからディーゼルへ換装した.第5次計画造船からは米国の対日見返り資金の融資により外航船の建造が開始された. |

| 浅生丸 Asou Maru (1958) 西日本海運のV.S.P.曳船(146総トン).もともとは八幡製鉄所向けに大阪造船所で建造され,同型船に若宮丸があった. 大阪造船所はフォイト・シュナイダー・プロペラ(V.S.P.)を装備した曳船を昭和32年から多数建造している. |

|

| 1975 那覇港 - F.Honda |

日本の船会社・南洋海運所有船を追加 日昌丸 Nissho Maru (1939) 南洋海運のジャバ航路の新造貨客船として竣工.太平洋戦争を生き抜いて,戦後は船体を白色にして巡航見本市船としても活躍した.写真は戦後に撮影されたもの. |

照國海運の油槽船春日丸 Kasuga Maruの進水記念絵葉書 照國海運の油槽船春日丸 Kasuga Maruの進水記念絵葉書呉造船所(後の石川島播磨重工呉工場)で昭和42年6月に進水した第22次計画造船による油槽船で日本/アラビア間の原油輸送に従事した. |

| 戦後占領期 日産汽船所有船を更新 |

日安丸 Nichian Maru (1919) 日安丸 Nichian Maru (1919)第1次世界大戦時の英国B型戦時標準船KEELUNGが前身.昭和26年頃,海運市況の好転により中古輸入船の購入が活発に行われ,日産汽船も本船と日泰丸の2隻を購入した.宝幸水産へ売却後,昭和30年に日本鋼管(清水)で缶詰・冷凍工船に改造された.同年5月2日サケ・マス母船として函館を出航しアリューシャン海域に向かった. |

| 海運集約期 山下新日本汽船 インド・パキスタン・ペルシャ湾航路を更新 |

若重丸 Wakashige Maru (1977) 山下新日本汽船はインド・パキスタン・ペルシャ湾航路の収益改善を目的として同航路に中速重量物定期運搬船の投入を計画し昭和45年から第1陣として山重丸型2隻が就航した.若重丸は昭和52年に2隻就航した重量物運搬船隊の第2陣で,スプリット・トッピング式の120tヘビーデリックを装備した.本クラスの就航により同航路は4隻の新造重量物運搬船が勢揃いした. |

| 海運集約期 山下新日本汽船 ナホトカ航路を追加 |

友川丸 Tomokawa Maru (1949) 友川丸 Tomokawa Maru (1949)太平洋戦争後の日ソ定期航路は昭和32年12月に通商条約及び貿易支払協定締結により定期航路開設に伴う文書が交換され,黒海航路,ナホトカ航路が開設された.ナホトカ航路は昭和33年,山下汽船の太正丸(用船)を第1船として,川崎汽船の友川丸,飯野海運の明治丸(用船)が就航した. |

| 明治前期 本邦建造船 E. C. Kirby商会小野濱造船所を追加 |

スコットランド系の英国人キルビー(E.C.Kirby)の小野濱造船所は西南戦争後の不況で明治16年にキルビーが自殺したため,当時スループ大和を建造中だった海軍省が造船所を買収して明治28年まで諸設備を継承した.中村新次郎が発注したわが国では珍しい鉄船である朝日丸も海軍省に移管後に竣工した. 朝日丸 Asahi Maru (1884) |

|

|

| 大雪丸 Taisetsu Maru (1965) 日本国有鉄道の青函航路に就航した鉄道連絡船津軽丸級の1隻. 右写真は国鉄から引退後,NKK鶴見製作所(横浜市鶴見区)の東岸壁に係船中の姿(1993.11.13撮影). |

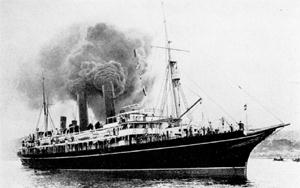

船種別 義勇艦を掲載 さくら丸 Sakura Maru (1908) 帝國海事協會が計画した義勇艦隊の第1艦.さくら丸はクリッパー形船首を有し2檣2煙突のスマートな外観であったが煙を盛大に吐くことで評判だったという.この義勇艦隊は3隻をもって終了したが,第2艦うめが香丸の遭難事故を巡る海員審判や義勇艦隊の寄附金が整理されず行方不明と報道されたことなど様々な話題を後世に残している. |

今年,当サイトは開設以来10周年を迎えました のーすうえすとすいふと Northwest Swift (1989) |